走進破敗雜亂的車間,馬鳳倉心里一咯噔。正在運轉的機器,發出隆隆的“嘶吼”,機床銹跡斑斑幾乎已經沒有一處完好。這些正在生產手術縫合針的機器,已經服役至少半個世紀,比馬鳳倉的年齡都大。

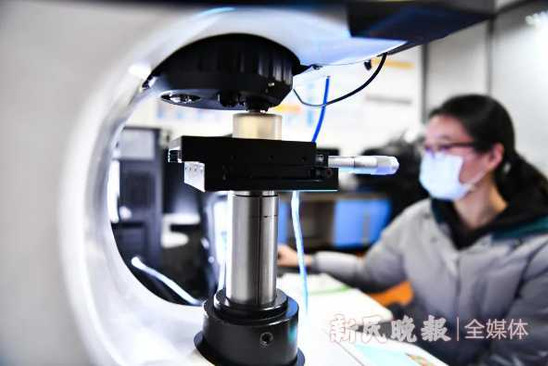

研究人員在對醫用縫合針進行檢測。孫中欽攝

馬鳳倉是上海理工大學材料與工程學院的教授,從2019年開始他又多了一個新身份——一家醫療器械公司的技術研發負責人,負責國產縫合針的研發。小小一根針背后卻是大市場,可是60多年來,沒有迭代,產品質量低劣,手術縫合針市場被進口產品壓倒性占據。專注金屬材料研究的馬鳳倉帶著學生,和來自工程、醫學甚至企業的伙伴走到了一起,他們有一個共同的目標:完成縫合針的全面國產替代。

這是一項,很“燃”的工作。

2019年,上理工攜手上海交通大學醫學院等多家單位,啟動醫工交叉項目。象牙塔里學科之間、學院之間的圍墻,大學與社會的圍墻破除了,科研氛圍發生了很大的變化。科研瞄準國家戰略需求、上海城市產業發展需求和百姓健康需求,一系列創新成果加速催生和轉化。不到兩年的時間,已經有累計139個醫工交叉項目立項,其中10個項目獲得平臺公司支持,3個項目注冊公司落戶上理工科技園,馬鳳倉的縫合針項目就是其中之一。

牽手

“工科男”和“醫科女”

高校不缺創新成果,但并不是所有論文都能夠“紙變錢”。重新追溯到創新的開端,一系列“靈魂叩問”指向核心問題——這是面向真實需求的創新嗎?是值得轉化的成果嗎?科技創新成果能真正服務社會嗎?

時間退回到兩年前,同樣是春天,上海理工大學軍工路校園春意盎然。彼時,學校正醞釀新一輪學科建設和升級,在學校梳理學科發展和科研成果時發現,學科的應用轉化多是個別工科教師“單槍匹馬”,推進并不順利,人才培養也不具備規模和系統性。“我們既然是以‘上海’命名的理工類學校,就應該不負這座城市。上理工的責任和使命是面向社會經濟主戰場,為城市培養人,為城市產業發展做出貢獻。”校長丁曉東回憶,面向上海三大支柱產業,再結合學校特色,首先就想到了與生物醫藥產業的對接,而醫療器械是最合適的發力點。

上理工科技園。上理工供圖

于是,上理工請來了一群特殊的客人——醫生,就想知道臨床一線最需要什么。最先來的第九人民醫院的醫生們很直接,想要東西好用,想要為病人降低治療費用。當時丁曉東就感覺,“好像有火花”。

到底是“雙向奔赴”還是“單相思”?緊接著,長征醫院、長海醫院的醫生也相繼來到上理工,時任上海交通大學醫學院院長、中科院院士陳國強也帶上附屬瑞金、仁濟、新華、九院、第一人民醫院、六院和兒童醫學中心的院長副院長及學校科技處等職能部門處長組團到訪座談。雙方“陣容”都很強大。東道主不僅領導班子出場,理學、光學、工程學等領域骨干教授也幾乎來齊。

“我們的醫學取得很大進步,坦白說是建立在西方科技基礎上的。今天臨床使用的藥物、設備90%還要‘靠老外’。從顯微鏡到B超、X光、PET、CT,近百年來醫學進步的過程,不斷證明醫學診斷和治療的提升離不開理工科的進步,但理工科在醫學上的應用并不怎么厲害,中國醫學需要理工人才來提升技術。”陳國強院士說得很犀利。

國產替代、空白領域、個性化定制,需求很多,大有可為。原來臨床上的真需求是這樣的!老師們聽了很受震動和啟發,研究有了不同視角和更接地氣的方向,更重要的是這些方向既是國家需求,又將“看得見”自己的科研價值。丁曉東很快收到光電學院副院長張學典教授的短信,他針對醫生們提出的需求,梳理出了幾個能夠著手攻關的項目。

研究人員在對醫用縫合針進行檢測。孫中欽攝

醫學進步離不開工程技術進步已是共識,太多診治手段需要雙方共同參與攻關突破。在交大醫學院,瑞金醫院寧光院士團隊牽頭組建國家標準化代謝性疾病在糖尿病篩查方面已有成果,九院戴尅戎院士利用數字醫學和金屬3D打印技術研發了多種型號的個性化定制型植入器械,醫學院本部吳韜教授牽頭的智能醫護服務機器人通過人工智能、物聯網技術打造多模態混合智能交互醫護服務在疫情期間也發揮了大作用。上海交大醫學院參與交大醫療機器人研究院,與校內生物醫學工程、機械、電子信息、材料、數、理、化、生等多學科聯合,研發國內手術輔助技術、手術機器人等,創下多個“國內首例”。大院士、大教授已經走在前面,但對一座城市、一個產業來說遠遠不夠。

醫與工“一拍即合,且情投意合”,很快,上理工和上海交大醫學院共同發起建立“醫工交叉創新研究院”和“醫工交叉研究生院”,通過醫學與工學、理學等多學科融合協作,產出“接地氣”的科技創新成果,培育擁有解決醫學技術問題能力的醫工交叉研究生。“我們醞釀了一場‘牽手’,是‘理工男’和‘醫科女’的戀愛,而且還是自由戀愛。”成立儀式上,陳國強院士的幽默比喻道出了這場協作的特別。

般配

“自由戀愛”的化學反應

“情投意合”的“自由戀愛”,小火花變成大火焰。上海交大醫學院的幾家附屬醫院在院系統內進行全院醫工交叉需求征集,很快就收集到了近百個能夠改進診療手段和醫療服務的關鍵問題。另一邊,上理工也組織師生幾乎跑遍上海交大醫學院所有附屬醫院,真正到臨床和醫生對接,直觀感受“真需求”,討論技術路徑。很快,首批四十余個醫工交叉項目從百余份申請中遴選獲得優先扶持,這些項目不僅能獲得幾萬到幾十萬的資金支持,還有包括研究生、科研平臺、孵化平臺的支撐。

到今年3月,就在兩周前,上理工第三批醫工交叉項目評審會剛剛召開。那天春雨連綿,從早上9點到下午4點多,答辯人絡繹不絕,評審委員們的午飯都是在會場匆匆扒幾口。項目開展至今,醫工“CP”熱情不減,上理工跨學科創新研究院又收到第三批500多份申請,最終73個項目參與評審。當天來答辯的每個小組,都是“醫生+科研工作者”的組合,標配,也般配。

“有沒有無創的方式幫助患者把積痰排出?這是我在援鄂醫療隊工作時,在治療新冠病毒肺炎重癥患者時遇到的問題。”第六人民醫院黨委副書記范小紅醫生找到了上理工機械工程學院教授甘屹,想合作研發急性肺炎肺部黏液調控的超聲治療裝置。“我們想研發一個腦電圖兒童癲癇檢測系統,用人工智能技術找到發病部位起源哪里、定位哪里,輔助診治。”上理工理學院教授何常香和搭檔新華醫院小兒神經外科醫生王曉強經常在深夜開線上會議討論,激勵雙方的是,培養一個能夠做出癲癇報告的合格小兒神經外科醫生至少需要10年,而計算機技術或許能夠提供解決方案。

馬鳳倉的縫合針是首批項目中的一個,也是推進進度最快的項目之一,完成產品實驗試制即將送檢,準備申請國II類醫療器械產品注冊。縫合針的國產替代最早是由九院的醫生提出來,后來其他醫院的醫生也提出了相似需求。國產針只要幾毛錢就能買到,最貴的也不過5塊錢,但醫院都不愿意用,因為硬度差,穿刺力弱,還容易斷針、變形,會鉤壞患者皮膚,甚至引發醫療事故,而進口針最便宜的也要幾十塊一根,針、線一體最貴的要賣到三四百元。

團隊之前一直專注金屬材料研究特別是醫用鈦合金的研究,發表不少高水平論文。鈦合金在人工關節定制領域已有應用,但馬鳳倉卻覺得遇到了瓶頸,“以前我們更關注基礎研究,關注的點其實非常小,比如鈦合金表面處理等。其實現在回頭看,距離應用還很遠。從科研成果到產品設計、器械研發、拿證有很漫長的周期,也需要很多資金的支持,這些事情我們以前根本不知道”。

下決心“接單”縫合針項目之前,馬鳳倉心里多少有些不甘心,這么個“小東西”能有多少科技含量,真的很難嗎?但他轉念一想,有了一個新啟發,把眼光瞄向后端應用,會不會更便于發力,更容易獲得突破?事實上,的確如此。馬鳳倉開始帶著學生跑企業、跑醫院,找到市面上所有的國產針和進口針,摸清楚究竟為什么這么多年國產針無法更新產品的原因——低端市場仍有需求,國產廠家技術落后沒有動力,也沒有實力升級迭代,而要保證材料硬度和韌性,縫合針尾孔加工也是普遍卡脖子的癥結所在,而這些都是團隊需要突破的關鍵。

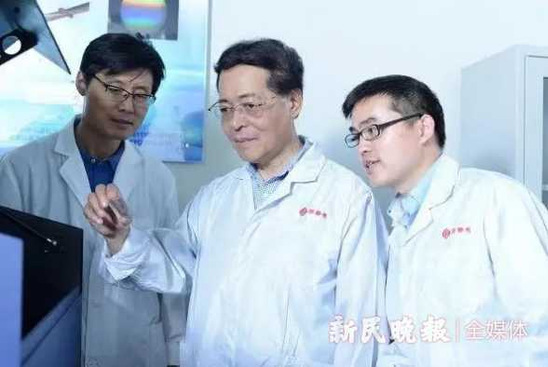

莊松林院士醫工交叉團隊。上理工供圖

項目進度擺在那里,大家的壓力都不小。很快團隊就研發出能夠達到進口產品同樣性能的金屬材料,但加工這個繞不過的難題也來到面前。他們了解到,某大牌進口產品是激光加工的方式,但激光打孔機器動輒500萬元,關鍵是買來也不包含加工環節的固定夾具、控制系統等,這些都是進口廠家自己研發的技術,是不會輕易公開的“軟實力”。換作以往,遇到沒思路的時候,就埋在文獻堆里找靈感,或許科研的思路會一直鎖定在材料性能上下功夫。而現在,既然縫合針立項的初衷就是要“用上”,生產加工也必須納入考量。

而且,外地工廠那破敗的景象在師生腦海里揮之不去。馬鳳倉帶著學生加班加點做實驗,拿出了科研的精神和韌勁,創新摸索出一種“兩步走”提高材料性能的方式,成功降低了大部分型號的生產加工難度,覆蓋七成型號產品。剩下三成的小針,要在0.3毫米直徑的小針上加工出0.1毫米的孔,如何固定原材料,如何實現自動化,太難了!正在一籌莫展之時,醫工交叉的平臺又產生了微妙的作用,在一次交流會上,馬鳳倉在校園里找到了新伙伴,機械工程學院孫福佳老師設計了夾具,幫助解決了加工環節中的快速定位和自動化環節。

好合

1+1+1遠大于……

科研氛圍發生了變化。“無論醫生還是教授,價值感更大了。”副校長劉平既是推進者也是參與者,他頗為感慨地說:“對醫生來說,從有什么用什么到琢磨如何解決問題,對教授來說科研目的不再是發表論文,而是直接服務人群,所以大家都很努力。”除了縫合針,在醫工交叉創新研究院的平臺和機制培育下,混合現實手術導航系統為主刀醫生提供虛實疊加的精確血管位置定位導航功能,已完成多例肩背部及腿部游離皮瓣切取術;以材料創新打造的“升級版”手術高頻電刀,不僅使用安全、舒適,而且能夠防止組織粘連,已在醫院開展動物實驗……一項項醫工交叉新技術即將步入臨床應用,與之相關的創業項目呼之欲出。

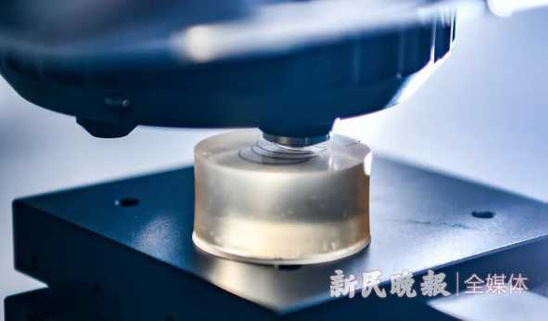

醫用縫合針。孫中欽攝

除了上理工與上海交大醫學院攜手的醫工交叉研究院之外,上理工還升級成立了跨學科創新研究院,希望打破學科之間、學院之間的圍墻,真正讓不同領域的人才協作、聯合攻關。目前,在上理工校內一大半科研團隊參與其中。

還有更多的醫工交叉創新轉化平臺正孕育和成長。中國科學院上海微系統與信息技術研究所攜上海新微科技集團有限公司,與上海理工大學、上海交通大學醫學院共建醫工交叉創新轉化平臺,匯集校、企、醫、監、研多方資源,形成“醫院-高校+研究院-企業-醫院”的醫療器械產業閉環。不僅如此,在上海市、楊浦區的支持下,“環上理醫療器械產業帶”的藍圖正在徐徐展開,多方資源匯集支持經費。

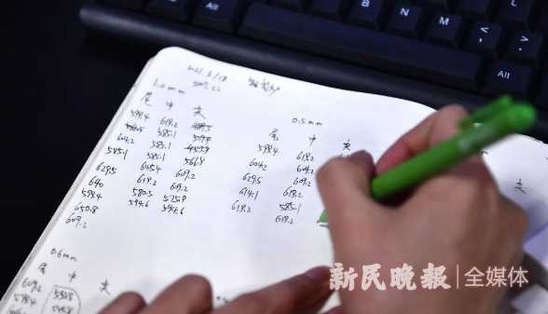

研究人員記錄檢測數據。孫中欽攝

“目前推進的項目基本以知識產權作價入股的方式,讓教授和醫生體現權利和價值,學校也占一定百分比。再經過評估與社會資本聯合成立公司,基本都是與生產型、有積累的企業合作,醫療器械項目都走這條路,目前已有好幾家做起來了。”劉平透露。此外,根據組織架構,兩校合力的大平臺上還設有專門的創新服務部負責啟動資金、項目申報、跟蹤評估、政策咨詢等服務;臨床注冊部負責項目上市前臨床方案設計、新產品注冊等,讓專業的人做專業的事。

這些項目都由一個學術領頭人領銜組隊,負責技術創新、研發和人才培養。更重要的是,他們仍然在做自己擅長的事——科研和育人。馬鳳倉團隊在上理工科技園和平臺公司的支持下獲得風投基金,加速轉化進度,但他的角色不是創業公司的管理者,而是技術負責人。“還是做擅長的事更好。我們更想通過縫合針這個產品,抓住蓬勃發展的生物醫藥產業機會,發展新材料的應用。”不過他也覺得,能在企業中看到更多環節,學更多,對自己,對學生都是好事。

人才培養是大學的使命,也是這場“熱戀”最需要收獲的“結晶”。每個項目都有研究生參與,在參與的醫生中遴選出醫工交叉博導和聯合培養導師,由工科教師與醫科教師通力合作,帶著研究生共同攻關形成解決方案。新培養體系下,工科生也要上解剖課,更直觀感知生命。

“人才培養不應是單一學科的,許多生態性的知識要在實踐中學習。國外一流高校也在改革,麻省理工工程教育改革最大的變化就是把學生放到具體項目中培養。上理工也做了嘗試。”丁曉東介紹,除了醫工交叉研究生培養,學校鼓勵教授開展項目式課程,已積累百余個課程,學生可以選修加入這些項目,跟著項目學課堂學不到的東西。人才培養輻射效應顯著,醫工交叉研究生院培養碩博研究生共440人,去年上理工有3000多位學生報名互聯網+大學生創新創業大賽,提交了700多個項目。

“更重要的是,這些嘗試是為了讓學生確立一個觀念:學習是為社會服務的。”丁曉東說。

來源:學習強國 記者:易蓉、孫中欽

原文鏈接:https://article.xuexi.cn/articles/index.html?art_id=5365898386602964695&item_id=5365898386602964695&study_style_id=feeds_default&pid=&ptype=-1&source=share&share_to=wx_single