“大學生活伊始就遇到這樣的事情,讓我愈發向往成為一名光榮的共產黨員,將我感受到的濃濃關愛傳遞給更多人,把無私奉獻的精神傳承下去……”上海理工大學2021級新生剛開學一周,基礎學院就收到了一份“特別”的入黨申請書。

原來,正在宿舍整理內務的大一學子陳承不慎扎傷了腳,正當同學們攙扶著她一瘸一拐地走到校門口打車去就醫時,一位開車經過的老師詢問了情況,直接將她送到了附近的新華醫院。擔心正值軍訓的陳承不好請假,這位老師專門留下名片,說:“如果有困難,隨時給我打電話。”事后,陳承才知道名片上這位叫朱亦鳴的教授就來自于首批“全國高校黃大年式教師團隊”——上海理工大學光學工程教師團隊。這讓她從心頭一暖到震撼回味,小小的經歷在她心里種下了一顆種子。雖然受傷了,但我想這是上海理工大學送給我最好的開學禮物。”

與學生成長同行 讓人才培養更有“深度”

“我自己很喜歡和年輕人相處,因為和思維活躍的年輕人打交道,可以保持對科研的熱忱和學術敏感,因此我一直叮囑團隊的每個老師都不要有私心,多看年輕人的長處,創造條件、搭建平臺,讓年輕人快速成長起來,成為我們領域的‘后起之秀’。”上海理工大學光學工程教師團隊“隊長”——中國工程院院士、上海理工大學光電學院院長莊松林談道。

莊松林院士指導博士生進行科學研究

帶著這樣的育人理念,2020年9月新學期,光電信息與計算機工程學院創新開設了“院士創新班”,面向大二(2019級)所有專業的本科生進行招生,只要覺得“學有余力”,希望提升自身科研能力和素養的同學,都可以申請報名。學院還為“院士創新班”提供創新訓練中心,配備科研創新和工程應用方面的優秀教師,每個課程模塊的成績以非標準答案進行考核。

2019級光電“院士創新班”開班儀式

“我一直很期待能走進實驗室,看看科研‘大牛’們是怎么做實驗的。去年一看到報名信息我就像被點燃了,這一年,老師帶著我們聆聽過院士講壇、參與了科技論文寫作,在實驗過程中也提升了我的電子設計和程序設計能力,這些‘課外’的內容非常的‘解渴’。”“院士創新班”學子王嘉棟感言道,就在2021年9月剛結束的全國工程實踐與創新能力大賽上,他和“院士創新班”的其他兩位同學李文強、曹勁儀組隊,在楊暉、隋國榮、胡錦浩等老師的指導幫助下,從參賽的6.6萬名大學生中脫穎而出,奪取了“智能+”賽道中智能配送無人機賽項的全國第二名暨國賽金獎。“決賽中,我們要在規定的時間內現場調試、現場運行、現場實物展示,不僅要‘想出來’,更要‘做出來’,能取得這樣的成績,離不開老師們日積月累的付出,對我們來說,是終身受益的‘實戰’經歷。”

“院士創新班”學生獲中國大學生工程實踐與創新能力大賽全國總決賽金獎

除了競賽中可以看到學生快速成長的累累碩果,近年來還不乏有本科生在國際權威期刊上發表高水平論文。2018年12月,Biomedical Optics Express期刊上發表了最新科研成果“Gaussian numerical analysis and terahertz spectroscopic measurement of homocysteine”,并被期刊編輯選為期刊推薦文章(Editor Pick),論文第一作者為光電學院本科生李恬同學,在指導老師彭滟教授的帶領下與長海醫院合作完成。2020年10月,大四本科生王勝峰也在彭滟教授的指導下在Journal of the Optical Society of America B期刊上發表了最新科研成果“Mechanism study of terahertz radiation regulation in multi-color laser field”。

與時代需求同頻 讓科研工作更有“價值”

國家級人才21人次、省部級人才44人次,高級職稱65名;承接國家級課題100余項、發表高水平前沿論文500余篇(其中光學頂級期刊2篇研究論文);建設國家級精品課程2門;獲批國家級特色專業、卓越工程師培養示范單位,獲評上海市教學成果獎1項;4年里培養了1200余名具有國際視野的工程創新拔尖人才……這組數據展示出的是光學工程教師團隊近年來的“硬核”實力,而實力的背后,是莊松林院士始終堅守的科技報國初心。

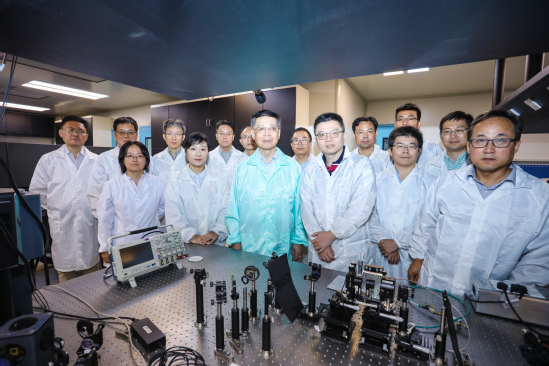

莊松林院士與團隊成員代表

2020年新冠病毒席卷全國,在抗擊疫情的戰斗中,新冠病毒的多通道快速檢測成為當時疫情防控亟需的關鍵技術。莊松林院士帶領團隊快速響應、組織攻關,研發出新冠病毒核酸、抗體抗原多通道快速檢測設備關鍵部件及儀器,為打贏疫情阻擊戰貢獻科技力量。

團隊成員不僅主動投身科技“戰疫”,國家脫貧攻堅的戰場上也不乏他們的身影。在云南文山,三七全產業鏈的健康發展寄托了當地百姓脫貧致富的希望。為此,莊松林院士團隊研發了太赫茲人參皂苷檢測儀,能快速、精準地檢測三七中的有效成分。太赫茲這束“光”在三七產業發展之路上發揮了硬核作用,助力文山產業扶貧。

光學工程團隊進行交流研討

科技報國的道路沒有終點,團隊成員的腳步不曾停歇。他們聚焦國家重大戰略需求, 著力攻克關鍵核心技術,努力將科研論文“寫”在祖國大地上,讓科研工作更有“價值”。“科研人員不能為了發文章而發文章,我們要做的是‘有用’的科研,將研究方向瞄準國家需要、人民要求、市場需求,讓科研成果既要具備引領性、創造性,又要具備市場價值、社會價值。”團隊成員朱亦鳴教授談道。

與教育發展同心 讓專業育人更有“內涵”

“最美的科研誓言就是愛黨愛國,愿每一位科研工作者都能堅守科技報國的初心情懷,自覺做弘揚愛國奮斗精神的模范引領,在時代洪流中抒寫精彩人生。”莊松林院士在一次專題黨課上的動情講述深刻感染著在座的每位師生,而這句“最美的科研誓言就是愛黨愛國”也成為了2020級光學工程專業碩博連讀博士研究生李月的座右銘,她立志科研報國,在科技創新的路上奮力前行,最終順利入選了第二批全國高校“百名研究生黨員標兵”。

莊松林作《師道師德 做“最強光”》主題演講

從李月的身上可以窺見,光學工程教師團隊早已將為學、為師、為人融入在工作科研的方方面,做好學生成長路上的守護者和引路人。每年開學,上海理工大學附屬中學的《院士論壇》都會準時開講,作為這里的“熟面孔”,莊松林院士每次都會為同學們帶去不同的“開學第一課”。“天空為什么是藍的”、“神秘的極光”、“海市蜃樓”,對于這些自然現象的科學解釋,讓高一新生們興趣盎然。之后,莊松林院士向學生們展示了光顯示技術、光存儲技術、光學傳感技術、光伏光熱發電技術、半導體照明技術等六大技術和最新的光學研發成果,讓這些孩子們看到了創新帶來的令人驚嘆的科技發展。“未來光學將更廣泛地應用于醫療、生物和藝術領域。”伴隨著莊松林的話音,一顆向往科學、崇尚工程素養的種子,悄然已經種下。

莊松林院士給本科生上課

一個個生動的專業課程案例、一次次設計精巧的專題講座背后,是團隊成員在育人路上的自我加壓和多元探索。他們以精益求精的教學態度,不斷完善教學體系和教學方法,深入交流課程育人的方式方法、典型案例,讓專業育人更有“內涵”。

如今,81歲的莊松林院士仍堅守在教學、科研的第一線,他始終致力于培養更多具有工程專業素養、創新創業素養、國際化素養的人才,為擔負制造強國使命提供更加堅實的人才支撐和智力支持。莊松林院士就像一束光,不僅照亮了身邊“尋光者”的夢,更帶領著團隊成員照暖了無數學生追夢路上的心。

上海理工大學光學工程教師團隊

光學工程教師團隊自入選首批“全國高校黃大年式教師團隊”以來,目前成員已達120名(青年教師73名),其中國家級人才21人次、省部級人才44人次,高級職稱65名。團隊承接國家級課題100余項、發表高水平前沿論文500余篇(其中光學頂級期刊2篇研究論文);建設國家級精品課程2門,獲批國家級特色專業、卓越工程師培養示范單位,獲評上海市教學成果獎1項;通過德國ASIIN認證、國家工程教育認證和中外學生全英混班教學建設等舉措推動專業建設。建設以“光電信息科學與工程專業”教育部“雙萬計劃”專業、“莊松林院士課程思政示范團隊”和“榮譽課程”為核心的本科專業榮譽學位培養體系,以及“點面結合、科教協同、雙向循環”的科研及成果轉化反哺教學的機制。4年來,共培養了1200余名具有國際視野的工程創新拔尖人才。

供稿:光電學院、宣傳部

文:董真