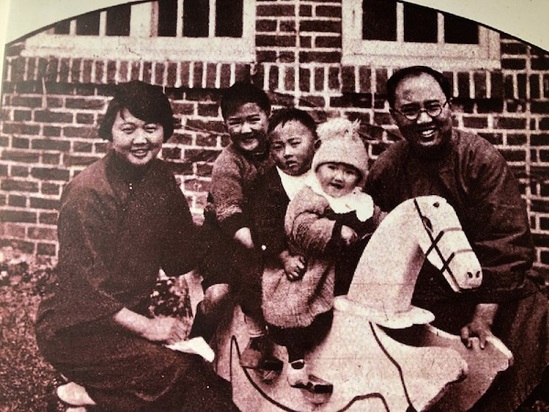

圖說:劉湛恩一家 來源/上海理工大學(xué)

經(jīng)過精心修復(fù),建于1922年的優(yōu)秀歷史建筑重現(xiàn)紅磚白窗,仿佛回到當(dāng)年的樣子。這里曾是滬江大學(xué)首任華人校長、中國近代著名教育家、愛國志士劉湛恩的住地。昨天,歷時一年多的精心籌備,劉湛恩烈士故居紅色文化主題館開館,校長家的大門打開了,歡迎師生來“做客”。上海理工大學(xué)將劉湛恩故居打造成展示、傳播學(xué)校百年紅色文化的“初心之地”和“榮光之地”,策劃“熱血鑄豐碑”和“丹心向春暉”紅色文化主題展,講述劉湛恩教育救國的故事,呈現(xiàn)從滬江大學(xué)到上海理工大學(xué),一所大學(xué)代代師生篤行奮進(jìn)的足跡。

圖說:劉湛恩一家 來源/上海理工大學(xué)

1938年,為抗日救亡奔走的劉湛恩以身殉國,他用熱血踐行了“廣義的、建設(shè)的、純正的愛國心”。然而英雄倒下、戰(zhàn)歌未息。依托學(xué)校創(chuàng)辦的社會科學(xué)講習(xí)所宣傳黨的抗日主張和方針政策,為抗戰(zhàn)培養(yǎng)骨干力量;滬東公社的平民教育學(xué)校和女工夜校,成為勞工運(yùn)動基地和輸送抗日救亡女干部的搖籃。從滬江園、講習(xí)所、平民學(xué)校出發(fā),一大批熱血青年和不甘被奴役的民眾投身爭取民主與自由的斗爭。他們將紅色文化的鮮亮印記鐫刻進(jìn)了上海理工大學(xué)的榮光校史。

泛黃的紙張,雋秀的字跡,館里陳列著歷屆在四川東方鍋爐廠工作的94位校友寫給母校的信,這歲月的回響,穿越半個世紀(jì),依然聲聲熱切、句句誠摯。這封信的背后,是一批批上理學(xué)子投身“三大動力”“大小三線”建設(shè)的縮影,他們奔向東北、轉(zhuǎn)戰(zhàn)西南,為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)貢獻(xiàn)了青春。從滬江園里的革命先行者、統(tǒng)一戰(zhàn)線上的文化斗士、崢嶸歲月里的紅色堡壘,到新中國成立后辦好社會主義大學(xué),再到新時代勇?lián)圃鞆?qiáng)國使命,一項(xiàng)項(xiàng)硬核技術(shù)助力中國制造蓬勃發(fā)展。故居里的陳展徐徐再現(xiàn)上理師生捐軀救國、科教興國、實(shí)力報國的奮斗史。

圖說:上理工畢業(yè)生在離校前專程來觀展 來源/新民晚報記者 孫中欽 攝

時空流轉(zhuǎn)里最好的紅色回音是新一代師生的實(shí)際行動。能源與動力工程學(xué)院的畢業(yè)生羅起的子剛剛參加完畢業(yè)典禮。在離開母校之前,他特地來到了劉湛恩故居,來到“校長家”再看一看。“展覽內(nèi)容讓我很受觸動,各行各業(yè)的上理先輩投身于祖國建設(shè)的一幕幕仿佛近在眼前、激蕩人心。從‘卓越工程師搖籃’走向‘中國汽輪機(jī)搖籃’,我愿緊緊跟隨他們的步伐,‘續(xù)寫’新時代的報國故事。”這位彝族小伙選擇去上海汽輪機(jī)廠工作,為祖國貢獻(xiàn)青春力量。

圖說:劉湛恩故居將面向公眾開放 來源/新民晚報記者 孫中欽 攝

“劉湛恩烈士故居是集體記憶的承載地,鑒往知來,向史而新,更是對未來提供啟示與動力的精神引領(lǐng)地,我們希望它不僅要在空間上成為學(xué)校的‘文化地標(biāo)’,更要在踐行立德樹人使命、高揚(yáng)愛國主義教育旗幟上成為‘紅色基地’。”上海理工大學(xué)黨委書記吳堅(jiān)勇說道。

出版印刷與藝術(shù)學(xué)院輔導(dǎo)員張麗老師就提交了預(yù)約申請,她迫不及待地想要帶著90余位同學(xué)前來“打卡”。“我們想在這里為畢業(yè)生黨員上好離校教育的‘最后一課’,通過尋根紅色文脈,讓這些校史資源中最寶貴的篇章成為他們?nèi)蘸蟪砷L的精神食糧。”她說。

據(jù)悉,上理工劉湛恩烈士故居紅色文化主題館將面向公眾開放,接受校內(nèi)外人員預(yù)約參觀,還將聯(lián)合大中小學(xué)和街道社區(qū)開展系列活動,打造愛國主義教育基地。

來源:新民晚報 記者:易蓉

原文鏈接:https://wap.xinmin.cn/content/31982456.html