今年9月,上海理工大學中英國際學院2019級電子信息科學與技術專業(中英合作)本科生顧侃如同學就要踏上她的“研途”:奔赴QS世界大學排名前10(英國前5)的倫敦大學學院(University College London)學習數據科學,在這個世界級舞臺繼續發光。

體現她“研”值的可不止這一點,之前多所世界一流大學都向她拋來了橄欖枝,包括美國U.S.News排名前10的西北大學、排名前20-30的圣路易斯華盛頓大學、南加州大學。若將顧侃如的四年大學時光量化為數據,你就會發現她用心耕耘的背后,是熠熠閃光的累累碩果。

中英國際學院2019級本科生顧侃如

稿件被拒4次,她終讓中國故事“花式出圈”

“六邊形戰士”,這無疑是身邊人對顧侃如最深刻的印象和最準確的總結,顧侃如自己則把大學四年學涯總結為打開與包容:從本就繁重的學術課業,到追求創新的科創大賽;從豐富多彩的學生活動,到走向社會的志愿服務。在倡導個體多元發展的中英國際學院,她無疑是同儕中的佼佼者。無論在哪個方面都全力傾注自己的心血,用實力演繹“打破框架” ,而大學最珍貴的一課是暑期社會實踐教給她的。

包攬院級各類一等獎學金

均分92.37/100,GPA(4.06/4.5),GRE(330/340)

國家級榮譽8項,省部級榮譽11項,校級榮譽14項,國際論文(EI) 1篇

曾任學院第15屆學生會實踐委員會秘書長兼社會實踐部部長

帶領團隊斬獲各級各類科創大賽和社會實踐獎項

“我對海內外文化交流的興趣始于社會實踐。做社會調研,這段經歷是從‘自我’走向‘他者’的過程。”通過實地探訪,她帶領國際生重走了上海改革開放的歷史足跡,深入研究上海的歷史文化。為擴大項目影響力,她帶隊將實踐內容剪輯制作成宣傳短片,由國際生和中國學生共同擔任主持,讓更為廣泛的群體了解到國際生眼中的上海改革開放歷程。這部凝聚全隊心血的短片榮獲了團中央青年發展部頒發的“優秀視頻”的稱號。

顧侃如帶隊榮獲學院“文化同理”專項獎

在此之后,迷上紅色文化和非遺文化的她,又將目光聚焦到海派剪紙。在市級非遺傳承人的協助下,她帶領團隊在“云端”讓國際友人和青年群體感受中國文化的獨特魅力。她的第二次“出征”,帶隊斬獲了團中央青年發展部頒發的社會實踐“優秀調研報告”、 “千校千項” 優秀團隊等6項國家級榮譽,團隊專訪也在“創青春”公眾號上發布并被大量轉載。榮譽的背后,是一周被拒稿4次卻始終如一的堅持,越挫越勇的她最終讓團隊通訊稿成功登上了人民日報客戶端和中國青年網。顧侃如在社會實踐中看到了更大的世界,也為將優秀文化“讓更多人看到”貢獻了自己的青春力量。

非遺文化上“云端”,海派剪紙憶“四史”暑期社會實踐活動現場

從0到33,“打怪升級”,解鎖“技能樹”

“有機會就上!”顧侃如樂于抓住身邊每次嘗新的機會。從第一次以隊長身份捧起大賽獎杯開始,她就下定決定要“打”遍競賽列表上所有創新創業類比賽。從立項到結題,項目的每一個階段,她都全程參與、盡職盡責、不斷推動項目前進。從每次熬夜“禿頭”刷技術分享,到自行設計的機器人能跑起來實現功能,再到賦予它一定的商業價值甚至潛在社會價值,最后在賽場得到評委認可,這一切都讓“死磕”科研的她收獲到了不凡的體驗,感受到了特別的成就感。

“其實每篇科研報告的寫作過程,都是我的瓶頸期,我自己也不確定是否能做出成果,也容易陷入內耗。”但是那個想要“打破框架”的信念始終推動著她一路突出重圍、“打怪升級”。從大學生創新創業訓練計劃項目開始,到“挑戰杯”“互聯網+”等權威競賽,在布滿鮮花和荊棘的路上,她收獲了33項榮譽和9項獎學金,每一個獎項的背后都是她對創新思維和實踐能力的不懈追求。

顧侃如在各大“雙創”競賽中的身影及所獲榮譽

談及心得,顧侃如笑言“時間管理大師之術”在自己的秘訣清單中必不可少。作為項目隊長,顧侃如不僅要做全隊最了解技術點的人,也要做一個“最佳工具人”,以隨時支撐起整個團隊。“修圖做海報,剪輯視頻,設計軟件界面(UI),制作應用程序演示小樣(demo),上虛擬機跑軟件,甚至拉時間軸整理會議紀要都有一套學問。”在豐富的比賽經歷中,她解鎖了無數技能,也收獲了無窮感悟。

“從陜西南站到長寧區的8站路,我太熟悉了”

校外實習,是顧侃如大二和大三假期的關鍵詞。她參與了博世和戴爾這兩家世界500強企業的實習,在真實的生產環境中探索計算智能的力量。或許是對課題的專注,亦或許是對結果的期待,每天早晚高峰、地鐵8站的往返,在她的眼中似乎并不令人疲倦,“從陜西南站到長寧區的8站路,我可太熟悉了”,顧侃如笑道。

顧侃如在BOSCH參與實習工作的剪影

“在開發機器人托管商店時,我發現在建立可靠的排名系統前需要審查多個因素的權重,如星級、瀏覽量或下載量。”這種涉及多種影響因素的實際問題激發了她讀研深造的念頭,她希望能在數據分析和算法開發方面獲得精進。在與同事的合作中,她還了解到了數據科學家的工作內容和環境,這幫助她明晰了未來的職業規劃。

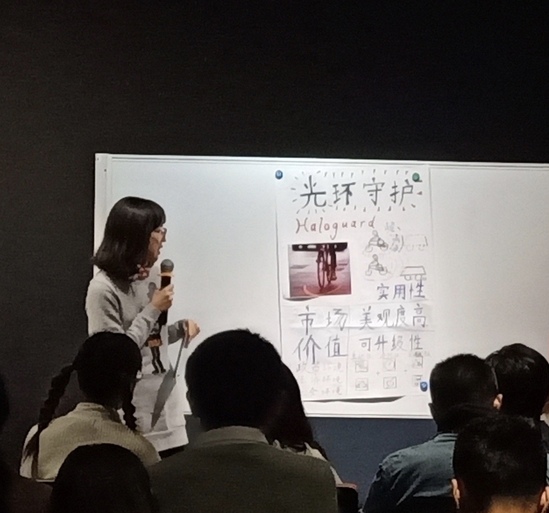

顧侃如在科技工作坊展示項目創意

經過在中英國際學院的四年成長,顧侃如變得更加“大膽”。“第一次嘗試的時候很慌,但做完后總有一種莫名的爽。”中英國際學院英式教學給予了她更多自主創新的可能性,“學院始終非常鼓勵我們自己走進實驗室做項目,課程中貼近生活的課題也帶給我很多有創意的想法。這些都極大磨礪了我的性格,讓我明白了每個人的珍貴和獨特。“相信正是這種海納百川的氛圍,給予了顧侃如肆意生長、不斷踏出舒適圈的底氣。

再堅持一下,那個百思不得其解的問題或許就有了答案,相信所有正在經歷或終會經歷的瓶頸,都終會成為成長道路上的一座里程碑。

供稿:中英國際學院、新聞中心