建設教育強國,基點在基礎教育,龍頭是高等教育。上海深入學習貫徹習近平總書記關于教育的重要論述,牢牢把握高等教育發展的歷史方位、時代責任,不斷增強使命感、緊迫感,充分發揮高等教育龍頭作用,更好服務國家發展大局,為上海加快建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市提供戰略性支撐。

推進“兩個先行先試”,與時俱進完善學科專業體系

上海高等教育緊密對接國家戰略需求,一體推進教育改革發展、科技創新和人才培養,以龍頭之力支撐引領中國式現代化。

一方面,全面推進落實高等教育“兩個先行先試”。教育部和上海市簽署上海高等教育“兩個先行先試”戰略合作協議,市委、市政府謀劃出臺《關于全面深化高等教育綜合改革服務促進高質量發展的意見》和《上海高等教育質量提升十大專項計劃實施方案(2023—2026年)》,共同推進上海高等教育綜合改革先行先試,為建設教育強國、推進中國式現代化建設貢獻上海力量。

另一方面,與時俱進完善學科專業體系。根據科學技術發展態勢,優化學科專業動態調整機制。六年來,新增本科專業297個,加快布局人工智能、大數據、集成電路、機器人、智能制造等專業,基本形成了一套符合國情、市情的高校學位授予體系、專業目錄體系和管理制度。

此外,緊密對接區域經濟發展需求,引導高校更加主動融入并引領區域經濟社會發展。同時優化與新發展格局相適應的專業結構和人才培養結構,依托高水平研究型大學前瞻布局一批未來學科和新興交叉學科,采取壓減或轉移與學校發展定位不符的學科專業、切割部分傳統學科專業轉移至同城其他高校、跨校建立學科共建等方式,引導高校學科專業“騰籠換鳥”。

復旦大學航空航天系教授徐凡申報課題入選復旦基礎研究特區首批項目

自2021年起,復旦大學就著力實施“一流學科培優行動”。從中國古代文學文獻、中國歷史地理、中國當代哲學話語,到代數幾何與代數拓撲、低維量子材料、新材料與新器件,再到人類表型、腦科學與類腦、臨床診療策略與技術、新藥創制……以“雙一流”建設學科為主要依托,培育有重大影響力的標志性成果,打造中國特色、世界一流的學科標桿。

在上海海洋大學,學科專業設置也進一步優化,學校聚焦水產、海洋領域的國家戰略需求和科技發展前沿以及臨港新片區“3+2”主導產業,大力推進以學科建設、產教融合為導向的有組織科研與創新平臺建設,持續提升學校服務國家戰略貢獻度和地方行業緊密度。

上海財經大學則積極優化學科布局,深化習近平經濟思想研究闡釋,聚焦數字經濟、人工智能、做好“金融五篇大文章”等領域,推進AI賦能學科躍升計劃,打造“數智財經”交叉學科高地。

持續提高人才自主培養質量,打造卓越人才培養新范式

6年來,上海高等教育聚焦“培養什么人、怎樣培養人、為誰培養人”這一根本問題,緊緊抓住全面提高人才自主培養質量這一中心任務,打造卓越人才培養新范式。

一方面,統籌推進貫通培養拔尖創新人才。啟動基礎學科拔尖創新人才早期發現、科學選拔、貫通培養試點,啟動數學拔尖人才貫通培養改革,依托優質高中少年班、高水平大學英才班,探索本博貫通。另一方面,分類搭建人才培養創新平臺。支持高校依托特色優勢和學科專業分類建設集成電路學院、卓越工程師學院、現代產業學院、智慧農業學院等專業特色學院。

2024年是復旦大學教育教學質量年,培養“干細胞式”人才是學校的首創性改革,秋季學年,復旦推出116門AI領域課程,旨在培養出更多文理交叉、跨學科發展的學生。6年來,復旦規劃建立拔尖人才培養特區,啟動11個基礎學科專業實施“強基計劃”及新專業、系列本博貫通拔尖人才培養項目招生,啟動“香農計劃”,打造未來智能領域的拔尖創新人才試驗區。此外,復旦還打造了“周末學堂——復旦大學拔尖學科高中先修計劃”、開展創新素養培育計劃、未來學者體驗計劃、步青學術見習計劃……推進基礎教育與高等教育銜接,探索人才苗子早發現早培養機制,讓有天賦的學生及早“冒出來”。

上海交通大學則著力強化交叉學科融合,以“旭華試點班”等為牽引,擴大戰略科技人才和交叉學科人才培養規模,為上海高質量教育體系建設和科創中心建設貢獻交大智慧與力量。

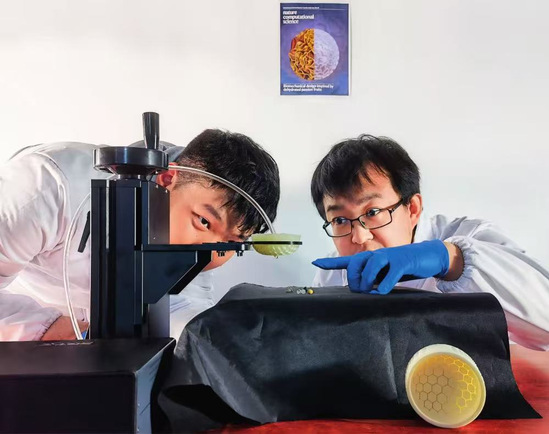

在上海理工大學,近年來先后成立了醫工交叉研究生院、卓越工程師學院、東方泛血管器械創新學院、公利醫院醫療技術學院等,通過實行雙導師制、短學期、微課程、住企(院)聯合培養等方式,讓學生深度參與、體驗,實現產品思維、技術支撐、創業素養全方位賦能。

上海海洋大學在今年1月舉行了農業專項班開班啟動儀式,在深入推進農業人才培養改革方面邁出了堅實的一步。農業專項班采取“課程學習+專業實踐+產業實戰”的農學交替培養模式,打造“通識知識基礎+細分領域拓展”的課程結構,使學生具備扎實的專業基礎和深厚的專業素養。

上海中醫藥大學積極深化“中醫藥+人工智能”復合型人才培養模式改革,有力服務支撐上海“五個中心”建設,以高質量發展書寫教育強國建設新篇章。

提升科研創新能級,服務上海國際科創中心建設

高校作為科技第一生產力、人才第一資源、創新第一動力的結合點,在人才培養、基礎研究、重大科技創新等方面發揮著關鍵支撐作用。近年來,上海市以服務國家和區域重大戰略、服務高水平科技自立自強為著力點,扎實推進高校有組織科研,聚焦重點領域著力深化產教融合、科教融匯,激發高校科研創新活力,提升高校科研創新能級,努力實現科教興國和創新驅動發展戰略在上海高質量落地。

一方面,深化推進“雙一流”建設。制定上海推進高校“雙一流”建設若干意見和實施方案,引導高校科學定位、聚焦重點、特色發展,積極承擔國家和區域重大戰略任務;持續支持本市75個高峰學科建設,面向科技前沿和產業發展需求,超前布局未來學科領域。

另一方面,支持高校深化推進重大科研基地建設,筑牢高校開展有組織、高水平科研基礎。圍繞“國之重器”,上海高校牽頭建設了8個國家重大科技基礎設施(含“十四五”儲備項目)。截至目前,上海高校作為依托單位的25家全國重點實驗室已完成重組。圍繞重大科技攻關,支持高校牽頭建設了國家技術創新中心、國家工程研究中心、國家產教融合創新平臺、國家臨床醫學研究中心等一系列高水平創新平臺。

此外,上海還積極提升高校基礎研究水平。發揮高校基礎研究主力軍作用,支持復旦大學、上海交通大學開展高校基礎研究高地建設,分別成立了相輝研究院、思源研究院。依托數理化生等基礎學科領域,支持上海高校建設上海數學中心、李政道研究所、費林加諾貝爾獎科學家聯合研究中心等高水平基礎研究機構。同時,推進高校與產業界高水平產學研協同創新,以國家重大任務和產業發展需求為牽引,打通科學研究、技術開發到產業化的創新鏈條,推動高校創新要素向企業集聚。

華東理工大學緊緊圍繞國家戰略和上海三大先導產業,縱深推進新能源新材料、大健康大安全“兩新兩大”發展布局,深化與行業龍頭企業產教融合,全面提高人才自主培養質量,支撐高水平科技自立自強。

同濟大學則全面對接人工智能“上海方案”,以工程智能為切入點,提升科技創新策源能力,服務城市更新、量子城市建設等重大項目,為建設具有全球影響力的重要教育中心和科創中心貢獻同濟力量。

上海理工大學與復旦大學附屬中山醫院聯合舉辦醫工交叉創新論壇

上海理工大學著力探索建立“零距離、冒熱氣、不松勁”的長效化、可持續的產教合作機制。自2019年啟動學科交叉培育項目以來,上理工醫工交叉項目共開展五批項目,立項358項,累計經費投入為4315萬元。隨著“環上理”醫療器械產業帶藍圖的徐徐展開,上理工與上海交大醫學院成立了“醫工交叉創新研究院”,又在長三角地區及上海的三甲醫院建立專門的研究中心。在成果轉化平臺方面,以上海理工大學國家大學科技園為主體,在松江、寶山、浦東等設立醫療器械技術轉移與成果孵化基地;并攜手市、區衛健委共建市東醫院,實現教、醫貫通“渠道”,在醫工交叉創新平臺建設過程中布局未來,推動學校進入全方位發展的“快車道”。

6年來,上海還構建了校級-市級-國家級的創新創業體系,全市高校每年立項的校創、市創、國創項目總數已超1萬項,財政經費支持累計超1億元。27所本科高校成立創新創業教育的專門機構(創業學院等),36所本科高校設置創新創業教育必修學分,復旦大學、上海交通大學、同濟大學、華東理工大學、上海理工大學、上海財經大學6所高校先后入選教育部深化創新創業教育改革示范高校,復旦大學、上海交通大學、同濟大學、上海科技大學4所高校入選國家雙創示范基地。全市高校累計開設1000余門雙創教育課程,選課超40萬人次;自主編寫的創新創業教育類教材和案例庫達150個,出版雙創教材51本。與各產業園區和行業企業等共同建成300余個大學生創業園、學生創業孵化基地、小微企業創業基地。

來源:東方教育時報

原文鏈接: https://article.xuexi.cn/articles/index.html?art_id=8170316696748184117&source=share&study_style_id=feeds_opaque&reco_id=10305a0a7634c0a88582000d&share_to=wx_single&study_share_enable=1&study_comment_disable=0&ptype=0&item_id=8170316696748184117