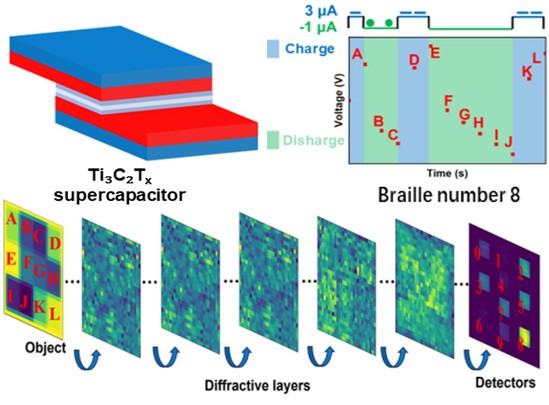

近日,智能科技學院、材料與化學學院聯合培養的首屆碩士生王領,以第一作者身份在《先進科學》(Advanced Science)上發表題為“基于超級電容突觸可塑性的神經形態計算”(Neuromorphic Computing using Synaptic Plasticity of Supercapacitors)的學術論文。研究團隊利用一種常用的儲能器件——超級電容的充放電儲能特性模擬人腦神經突觸,由此開發出儲能型類腦計算系統,在盲文數字識別中實現100%準確率。這一突破不僅是上海理工大學在學科交叉育人方面的生動實踐,更為未來人工智能硬件的設計開辟了全新路徑。

在這項研究中,智能科技學院和材料與化學學院攜手,將材化學院儲能器件研究的“看家本領”——碳化鈦二維材料超級電容,與智能學院光學人工智能研究的“看家本領”——光學類腦計算相結合,打造出能自主調節充放電行為的儲能型突觸。利用突觸的可控充放電響應,展現了超級電容的類腦計算潛力,完成了從0到9的盲文數字識別,且準確率達到了100%。

類腦計算過程實質上是類腦網絡中參數的調節優化。傳統的類腦計算中參數無論是向上還是向下調節,都是需要耗費能量的過程。這項研究使用超級電容充放電中的電壓響應作為類腦網絡中參數,參數向上調節屬于能量在超級電容中的儲存,向下調節則把儲存的能量釋放出來。這種新型的范式展示了類腦計算中的能量循環利用的可行性。針對未來低能耗類腦硬件如盲人交互系統、圖像識別系統和人工嗅覺系統,這項研究為它們的設計應用提供了理論支撐。同時,鑒于超級電容是一種產業成熟度較高的儲能器件,該成果也進一步拓寬了超級電容的應用前景,為新一代智能型能源系統的研發注入了新的活力。

2022年,智能科技學院光子芯片研究院基于多學科交叉前沿研究的需要,啟動探索了研究生聯合培養的新模式。近年來先后在材料科學、生物工程、物理學和儀器工程專業實現了聯合培養,王領同學是智能科技學院和材料與化學學院聯合培養的第一屆研究生。該文章上海理工大學為第一單位,陳希教授為通訊作者,作者還包括智能科技學院和材料與化學學院的研究生。

原理圖

論文鏈接: https://doi.org/10.1002/advs.202500521

供稿:智能科技學院