近日,智能科技學院顧敏院士團隊聯合復旦大學馬炯研究員、王璐青年研究員在國際知名期刊《科學進展》(Science Advances)發表了題為“熒光原性探針逐步標記:MINFLUX成像和追蹤的通用方法”(Gradual Labeling with Fluorogenic Probes: A General Method for MINFLUX Imaging and Tracking)的研究成果。上海理工大學為第一單位,顧敏院士為通訊作者,姚龍芳博士后為第一作者,格致創新班2023級人工智能專業本科生官佳欣作為合作研究者參與關鍵技術攻關。這也是學院自今年2月在《自然·光子學》上發表成果以來,在《自然》和《科學》子刊上發表的第4篇重要研究成果。

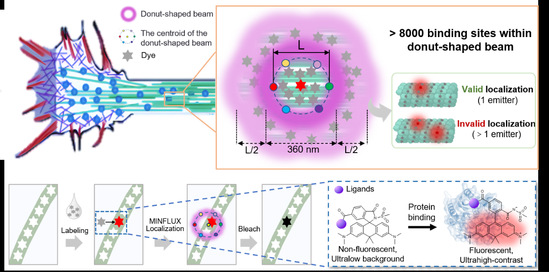

傳統顯微技術受限于光學衍射極限,而現有MINFLUX技術在密集生物結構中易產生信號干擾,成像結果呈現“斷續線條”或“模糊云團”,且難以在活細胞中追蹤單分子動態。研究團隊創新性地模擬"星空分批點亮"原理,通過光控探針精確控制分子發光時序,如同在細胞"納米城市"中分時段點亮特定建筑,最終通過數萬次定位拼合出完整超清圖譜。這項名為“GLF-MINFLUX”的成像技術定位精度達2.6納米(相當于頭發絲直徑的三萬分之一),時間分辨率達每秒5000幀。該技術不僅捕捉到細胞骨架的精細結構,更記錄到蛋白質在細胞膜平坦區的停滯現象及在絲狀偽足區域的超高速運動,揭示了生命動態的細節。

這項技術為腦科學研究開辟新路徑,未來將重點應用于解析神經信號傳遞機制。研究團隊指出,人腦神經網絡的高能效比遠超計算機,而GLF-MINFLUX可直觀呈現蛋白質"智能開關"的調控過程及神經元間的"納米對話",研究發現有望為類腦人工智能提供生物原型。此項顯微技術有望成為下一代人工智能的"生物導師",為解析神經信號傳遞過程提供全新視角,為優化人工神經網絡提供理論依據,進而推動開發具備自主學習能力的類腦智能系統。

格致創新班的本科生深度參與前沿科研,是智能科技學院“早進團隊、早進課題、早進平臺”培養理念的生動實踐,展現了學院格致創新班“科研前沿融入本科教育,理論知識與前沿實踐一體化”培養模式的顯著成效。

原理圖

原理圖