近日,環建學院谷麟、聞海峰團隊在市政污泥綠色處置與高效資源化領域取得重要研究進展,研究成果以“污泥中的天然生物光敏劑:胞外聚合物驅動的過硫酸鹽活化實現可持續的抗生素降解”(Natural bio-photosensitizers in sludge: Extracellular polymeric substances (EPS)-driven persulfate activation for sustainable antibiotic degradation)為題,發表于《清潔生產雜志》(Journal of Cleaner Production)上。論文第一作者為環建學院2023級碩士研究生何易陽,張鑫超和裴媛媛等人為共同作者,通訊作者為谷麟副教授,上海理工大學為第一通訊單位,上海交通大學和日本金澤大學為合作單位。

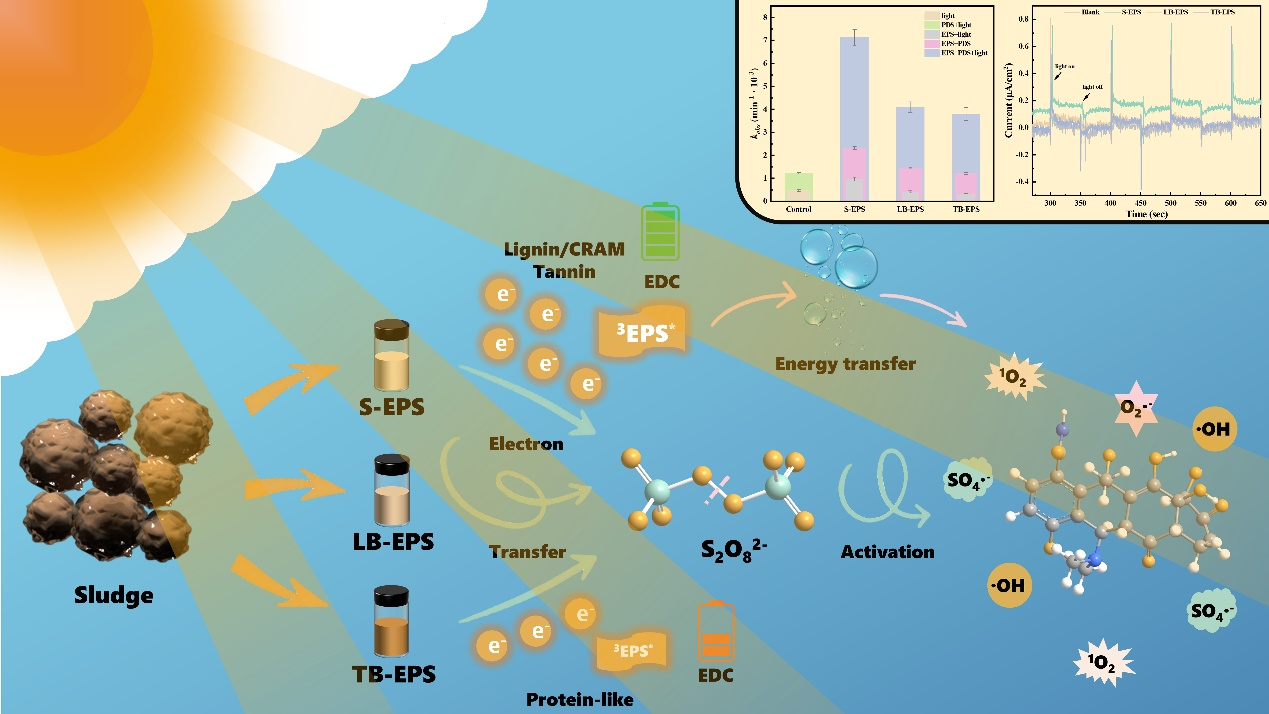

基于污泥胞外聚合物分子的光驅動過硫酸鹽活化機制示意圖

基于污泥胞外聚合物分子的光驅動過硫酸鹽活化機制示意圖

在污水處理廠中,抗生素在活性污泥中的大量積累阻礙了污泥的處理、處置與資源化利用,并影響污泥脫水效能與水資源的可持續利用。為解決這一問題,該研究提出了一種基于污泥衍生胞外聚合物(EPS)的光敏化策略,利用污泥衍生胞外聚合物固有的光敏特性激活外加過硫酸鹽(PDS),以提升抗生素的協同降解效能。通過分子光譜、電化學方法與時變密度泛函理論(TD-DFT)計算,研究揭示了污泥胞外聚合物中三類EPS的結構特性與反應活性。結果表明,S-EPS表現出最優的硫酸鹽激活能力,在模擬太陽光照射下,180分鐘內可實現72.1%的四環素(TC)去除效率。結構分析發現,S-EPS富含富里酸類物質,具有更高的芳香性、不飽和度和更低的碳氧態,顯示出豐富的類木質素和CRAM類組分。這些結構特征增強了其π共軛程度和電子供體能力,有利于光敏態3EPS與硫酸鹽之間的電子轉移反應,從而提高了硫酸鹽的光反應活性。電化學與自由基清除實驗進一步證實,三重態污泥衍生胞外聚合物主要通過電子轉移路徑激活,其中酚羥基和醌類官能團起主導作用。DFT與TD-DFT計算顯示,污泥溶解性胞外聚合物中的代表性分子具有較低的激發能(ΔE = 4.1076 eV)和較高的振子強度(f = 0.1124),更有利于光敏激活特征。

據悉,該團隊近期已圍繞市政污水處理廠中剩余污泥的光敏化特性與自催化材料利用在《危險材料雜志》(Journal of Hazard Materials)、《膠體與界面科學雜志》(Journal of Colloids and Interface Science、《分離純化技術》(Separation and Purification Technology)等國際知名雜志上連續發表多篇研究成果,研究結果不僅揭示了污泥及其衍生物作為可持續、綠色光敏劑的應用潛力,也為污泥的深度處理與高值轉化技術提供了理論基礎,為實現低碳污水處理與循環生物經濟目標提供了可推廣的技術路徑。

團隊合影