近期,上海理工大學劉箐教授指導研究生先后在《配位化學評論》(Coordination Chemistry Reviews)上發表最新研究成果。團隊聚焦側流免疫層析(Lateral Flow Immunochromatographic Assay, LFIA)快速檢測技術,通過二十余年食源性致病菌快速檢測研究積累,在團隊十余篇研究型論文的基礎上,引用國內外同行最新研究成果,對側流免疫層析進行了系統的分析、述評和展望。研究題目分別為“側流免疫層析檢測多種生物標志物的最新進展:從有害物質到體外診斷”(Recent advances in the detection of various biomarkers by lateral flow immunoassay: from hazardous substances to in vitro diagnosis ?),“多功能納米材料結合側向流動免疫分析法檢測食品污染物檢測:綜述”(Multifunctional nanomaterials combined lateral flow immunoassay for food contaminant detection: A review),李晨濤、王英林博士分別為兩篇論文的第一作者,劉箐教授為論文通訊作者,上海理工大學為第一單位。

側流免疫層析是基于免疫層析原理的快速檢測技術,在現代分析檢測領域應用廣泛。其原理以抗原 - 抗體特異性免疫反應為核心,借助層析介質(如硝酸纖維素膜)的毛細管作用,使樣本中目標分析物與標記抗體結合后沿膜遷移,通常 5-15 分鐘內檢測線區域形成可視化顯色條帶,實現定性或半定量分析。側流免疫層析目前覆蓋多領域,臨床診斷可用于新型冠狀病毒抗原檢測,食品安全領域可快速篩查農藥殘留、獸藥殘留及微生物污染。團隊兩篇高水平綜述文章的發表,不僅充分展示了團隊二十余年在側流免疫層析快速檢測技術的原始創新和技術積累,同時對側流免疫層析應用于食品安全、臨床診斷、環境檢測等領域具有積極意義。

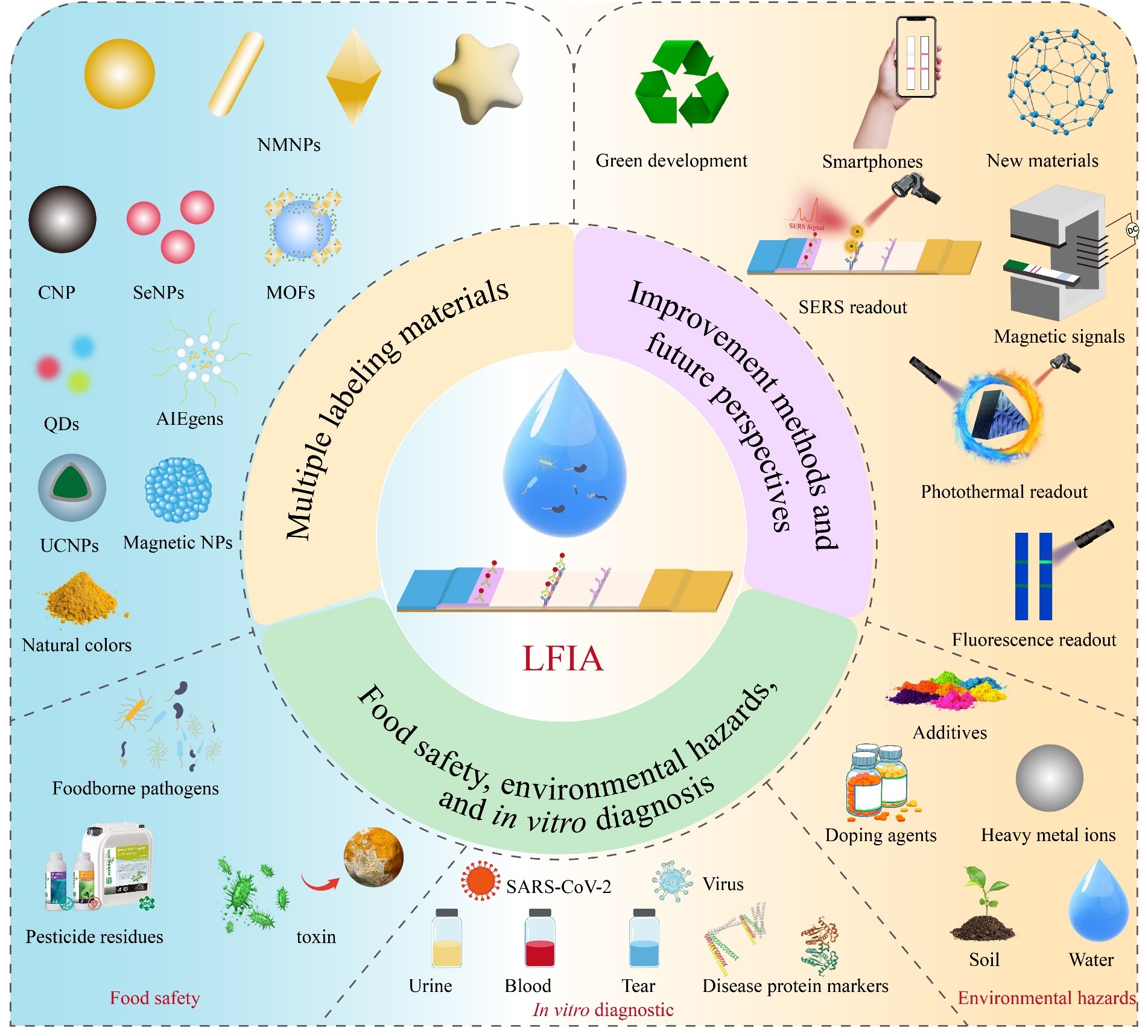

在“側流免疫層析檢測多種生物標志物的最新進展:從有害物質到體外診斷 ?”一文中,系統總結了團隊和國內外同行基于多樣化的納米材料使用側流免疫層析技術在多場景生物標志物(食品、環境危害物及慢性疾病)檢測中的研究成果。它著重介紹了在21世紀大數據的背景下,如何借助智能分析設備以及人工智能來提高檢測性能的策略。此外,影響側流免疫層析性能較多,本文從雙/多模態信號檢測、抗體定位、傳感器物理結構優化和其他輔助策略四個方面進行討論以提高側流免疫層析檢測性能。

基于LFIA的生物標志物檢測示意圖:從多樣化的標記材料和多場景生物標志物到改進策略和未來展望

基于LFIA的生物標志物檢測示意圖:從多樣化的標記材料和多場景生物標志物到改進策略和未來展望

在“多功能納米材料結合側向流動免疫分析法檢測食品污染物檢測:綜述”一文中,進一步聚焦食品污染物快速檢測領域,報道了側流免疫層析技術的最新研究進展。該綜述并非孤立技術梳理,而是團隊二十余年食源性致病菌研究經驗與國內外食品污染物檢測最新成果的深度融合。經綜合評述與系統分析,其既凝練團隊長期研究核心積累,也吸納全球前沿突破,最終系統總結多功能納米材料(Multifunctional nanomaterials , MFNs)增強 側流免疫層析的最新進展。文中重點闡述四類關鍵材料設計與應用:樣品預處理富集用磁性納米材料、催化信號放大用納米酶、比例自校準用熒光納米材料,及多模態檢測用雙信號 / 多信號納米材料;同時綜述 多功能納米材料在常見食品污染物檢測中的應用。該綜述為食品污染物檢測研究策略提供關鍵理論參考,推動檢測平臺從實驗室向現場應用轉化,對 LFIA 技術未來創新方向、研究路徑設計具重要指導意義。

基于MFNs -LFIA的生物標記物檢測示意圖:在多種食品污染物中的應用

基于MFNs -LFIA的生物標記物檢測示意圖:在多種食品污染物中的應用

兩篇文章均提出,推動側流免疫層析技術落地需突破五大關鍵難點:材料端開發“高穩定性+低成本”納米材料并優化工藝、抗干擾層面修飾納米材料與設計識別探針、設備升級聚焦“智能化+便攜化”并搭定量平臺、借跨學科技術破瓶頸提效率、場景落地研發“一體化便攜設備”實現全流程自動化,最終為食品安全與人類健康筑防護網。據了解,這兩項工作獲國家重點研發計劃、國家自然科學基金、上海市科委等項目資助。