試想一下:如果未來的人工智能,不再依賴龐大的機房服務器,而是裝進一塊巴掌大小的芯片里,以光速完成運算——那會是怎樣的體驗?或許你拿著手機,就能隨時調用一個“光學超級大腦”,處理海量圖像,相當于在一秒鐘里看完一部電影的上萬幀畫面。

近日,上海理工大學顧敏院士團隊在光子學期刊《光:快訊》(eLight)上發表最新研究成果:他們研發出一種三維高通量垂直集成光芯片,成功實現了每秒2500萬幀圖像處理的驚人速度。這塊“光學GPU(光學圖像處理器)”,有望為人工智能和算力的發展帶來全新可能。論文第一作者董毅博博士介紹,這項研究將一個原本需要一整張桌面才能搭建的光計算系統,壓縮進了一枚可以放在手里的芯片中。

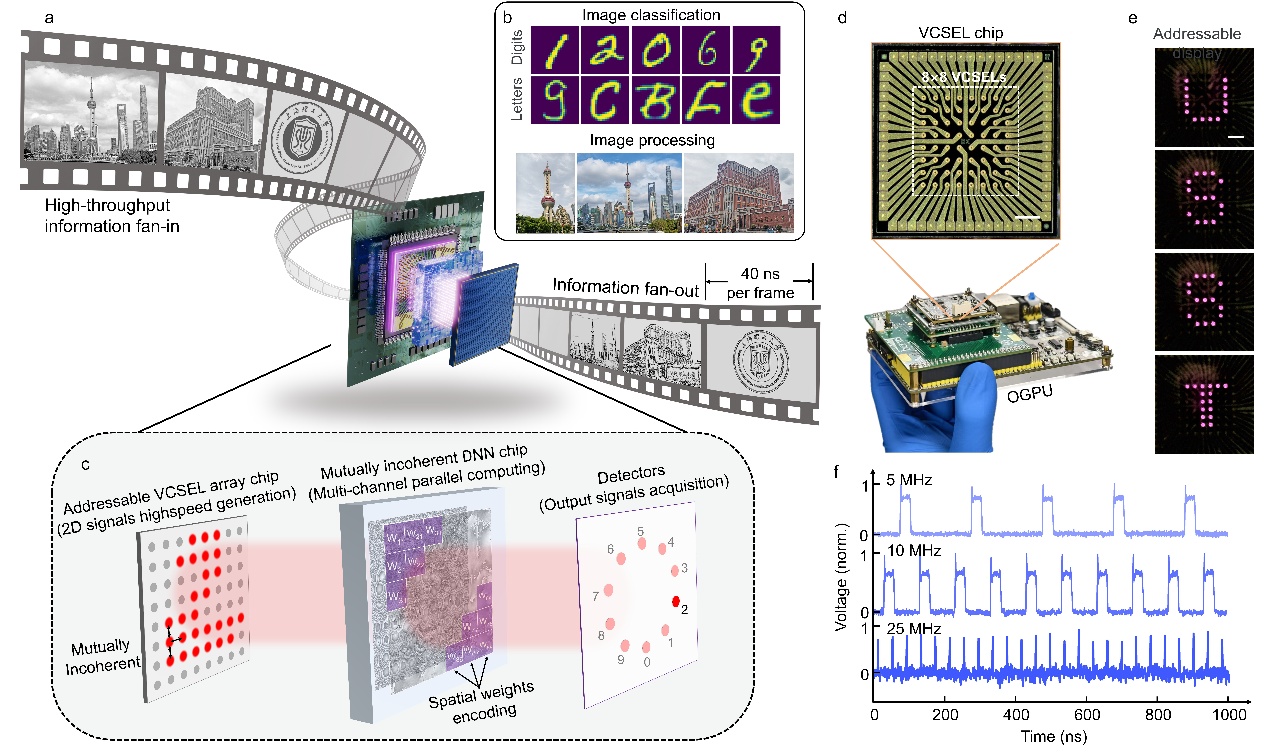

傳統的電子芯片依靠電流傳輸信息,但隨著AI模型越來越龐大,電子芯片遇到了速度和能耗的瓶頸。光芯片則不同,它利用光來計算和傳輸數據,天然具備“并行+高速+低功耗”的優勢。顧敏院士團隊本項工作的創新點在于,把一整套光計算系統“立體堆疊”在一起。核心器件是一種特殊的激光器陣列,叫做VCSEL(垂直腔面發射激光器)。它們就像一個個“光點像素”,不僅能發光,還能直接把圖像信息編碼進去,再送入光學神經網絡進行超快計算。更巧妙的是,這些VCSEL之間彼此“不同步”,形成了獨特的非相干特性。聽上去專業,但帶來的效果卻是顯著的:運算更穩定,抗干擾能力更強,效率也更高。

在實驗中,這枚芯片展示了“光速推理”的能力:1000張圖像只需40微秒即可識別完成,速度相當于每秒2500萬幀。更令人驚訝的是,它每幀圖像所需的光能量密度甚至只有阿焦耳級別,相當于負十八次方焦耳。論文通訊作者欒海濤副研究員形象地比喻,如果把現有的電子AI芯片比作“燃油車”,那么光芯片就是一輛幾乎不耗電的“光速高鐵列車”,在高速的同時還實現了低能耗。

這塊芯片并不僅僅能做識別,還能完成圖像處理,比如多種邊緣檢測和降噪操作。研究團隊通過巧妙設計,讓芯片在光傳播的同時就完成卷積運算,相當于把常見的圖像處理工具“寫進了光里”。

這項成果不僅為人工智能算力開辟了新的路徑,也展示了光芯片走向實用化的重要一步。研究人員表示,目前的處理速度遠未觸及物理極限,未來有望突破到上億幀/秒。隨著進一步優化,這類芯片有望在智能駕駛、醫療影像、機器視覺乃至大模型加速等領域大顯身手。顧敏院士說:“我們希望未來的人工智能,不僅更強大,而且更輕便、更節能。”

論文原理圖

論文原理圖

論文鏈接: https://doi.org/10.1186/s43593-025-00106-9