11月3日,由共青團中央、中國科協、教育部、中國社科院、中國工程院、全國學聯和江蘇省人民政府共同主辦的第十九屆“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽在南京大學圓滿落幕。

“挑戰杯”自1989年首屆競賽舉辦以來,在高校和社會上具有廣泛影響力,被譽為當代大學生科技創新的“奧林匹克”盛會。本屆競賽共吸引來自全國2700多所高校的40余萬件作品、300多萬名學生參賽,終審決賽于10月31日到11月3日在南京大學舉行,共有640件和643件作品分別入圍主體賽和“人工智能+”專項賽終審決賽。此外,“揭榜掛帥”專項賽分別在北京、浙江和8個主擂臺城市完成比賽。

上海理工大學共有3件作品入圍主賽道終審決賽,分別獲特等獎1項,一等獎1項,二等獎1項,另有2件作品擬授三等獎,2件作品入圍“人工智能+”專項賽國賽決賽,分別獲一等獎1項,三等獎1項,實現主賽道全部入圍項目獲獎,首獲主賽道特等獎,取得歷史性突破!并以總成績上海市第5、全國第42名首捧“優勝杯”!

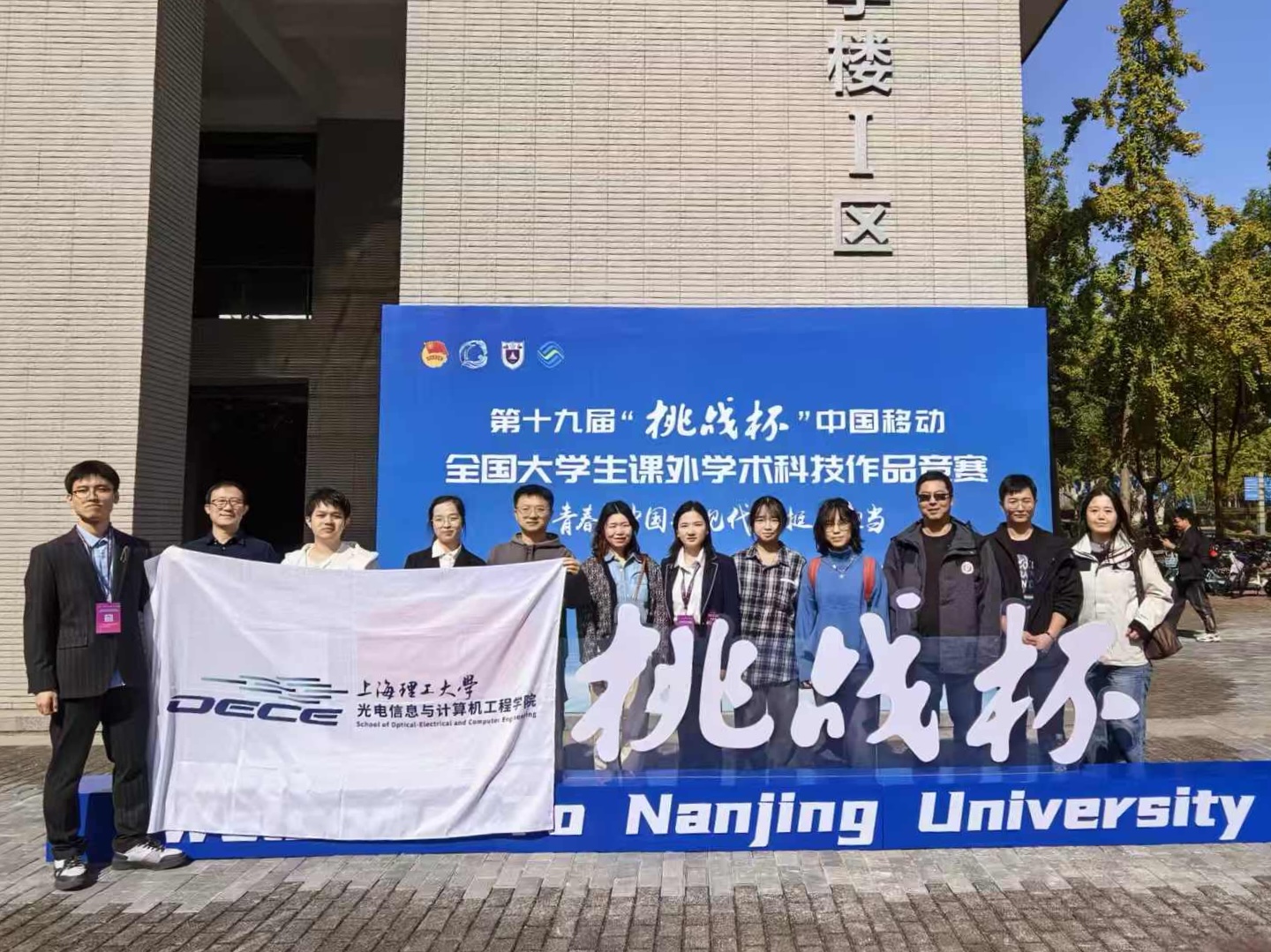

挑戰杯上理工參賽師生合影留念

挑戰杯上理工參賽師生合影留念

上海理工大學首捧“優勝杯”

上海理工大學首捧“優勝杯”

國賽備賽動員會

國賽備賽動員會

出征前,學校舉行第十九屆“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽國賽備賽動員會,校長朱新遠,黨委副書記、副校長劉德強出席,朱新遠認真聽取各項目匯報,并結合自身經驗,對各個團隊進行了精準的現場指導。他鼓勵各參賽團隊沉著備戰,展現上理人自信從容的風采,團結協作,凝聚團隊合力,胸懷家國,以科技創新服務社會需要。學校將持續做好服務保障,全力支持同學們在全國舞臺上賽出水平、賽出風格。

比賽期間,上海團市委副書記王江參觀決賽作品,與我校參賽團隊親切交流,并對我校創新創業工作取得的成果表示肯定。未來,學校將繼續以科創競賽為抓手,鼓勵學生投身課外學術科技實踐,進一步激發學生創新思維與科研熱情,為培養更多高素質創新型人才搭建更廣闊的平臺。

主賽道特等獎團隊:《面向多應用場景的高動態低延時智能平衡系統》

所在學院:健康科學與工程學院

項目成員:王瀚、唐語凡、高子恒、王淇申、張芝悅、陳佳奕、代佳俊、朱小彤

指導教師:季云峰、徐芳、沈晏妮

項目簡介:該系統專為高動態場景設計。它融合雙目視覺系統與多源傳感器,構建實時運動感知模型,借助強化學習Sim2Real架構訓練策略,驅動并聯機械臂實現毫秒級響應。核心技術突破多傳感器同步、自適應姿態控制,實測性能優異,具備高精度、高效率、低能耗特點。系統已拓展至醫療、船舶等領域,提供可靠平衡解決方案。其創新性、實用性及市場潛力顯著,有望成跨行業應用標桿,推動技術升級與經濟增長。

主賽道一等獎團隊:《深海水下插拔光纖連接器的研發》

所在學院:理學院

項目成員:宋清曦、聶管仲、王渝忠、吳承鞠、袁志明、徐煥淋、彭新宇、吳嵐菲

指導教師:張鵬舉、甘屹、吳世青

項目簡介:本項目成功研發深海水下光纖連接器,基于深海生物仿生機理,實現防泥沙密封,0.1微米高精度對中,3000米水深的高承壓能力。確保可燃冰開采能實時監測高效傳輸冰藏溫度壓力等關鍵參數,是國內唯一、國際領先的深遠海通信核心技術裝備。

主賽道二等獎團隊:《多域微生物智能感知消殺裝備》

所在學院:光電信息與計算機工程學院

項目成員:吳奇迅、朱巖、羅嘉璐、李昀曉、王正杰、張佳敏、馬倩茹、黃昭鳳

指導教師:鄭璐璐、隋國榮、張大偉

項目簡介:本團隊以國家生物安全戰略需求為導向,研發多域微生物智能感知消殺裝備。該系統集成了病原微生物高效富集、快速檢測、精準消殺與數據可視化四大功能模塊,可實現多域微生物從識別到滅活的全流程閉環操作。填補了國內外在多域微生物“采檢消一體化”的技術空白,也為國家構建“早預警、快響應、強處置”的生物安全防線提供了重要支撐,具有顯著的戰略意義與推廣應用價值。

人工智能+專項賽一等獎團隊:《基于太赫茲技術的中草藥三七AI智能識別研究》

所在學院:光電信息與計算機工程學院

項目成員:王勝峰、王齊亮、彭琦、魏小柯、郝婭婷、王俊濤、戴榮軒、郝雨凡、陳干

指導教師:彭滟、劉炳偉、吳旭

項目簡介:聚焦云南三七質量檢測痛點,創新研發國內首套太赫茲三七AI智能檢測系統。核心技術突破包括:首創三七太赫茲指紋圖譜數據庫;AI優化超材料傳感器(靈敏度提升千倍);光譜AI智能分析模型(產地識別準確率>96%);設備實現"三合一"檢測(真偽、含量、產地),耗時分鐘級,成本降低90%。已在文山示范應用,并在多個領域推廣應用,為中藥現代化提供科技支撐。

人工智能+專項賽三等獎團隊:《基于多模態融合的中醫專病輔助診療大模型》

所在學院:管理學院

項目成員:關東媛、金柯吉、曹榮豪、管俞越、王奕名

指導教師:崔夢林、周立欣、劉臣

項目簡介:針對當前中醫大模型“幻覺強、可解釋性差”難題,本項目以中醫“望聞問切”為核心,融合視覺、文本等多模態信息,構建中醫專家知識圖譜,并結合GraphRAG與思維鏈 (CoT) 技術,實現了可解釋的病機推理、證候辨識與方藥推薦。依托公利醫院真實病例驗證,本方案顯著提升了診療準確率,為“AI懂中醫”提供了可靠的技術支撐。